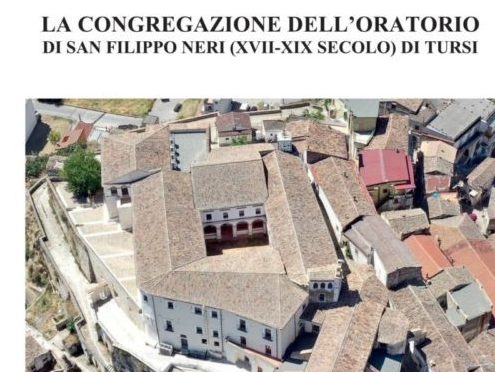

Discendere in una cripta non è mai, per lo meno all’inizio, né divertente né interessante. Ti approcci, quasi sempre, con un timore reverenziale come se fossi accompagnato da Virgilio e Dante. Diversamente accompagnato, da una allegra e serena brigata di amici, ti sembra di esplorare, come in un’avventura, una grotta carsica piena di fascino e mistero dove non avverti, quasi, il fastidio dell’umido e del tanfo proprio dei locali non arieggiati e non riscaldati dal sole. Quando ti succede, in una caldissima serata di agosto, ti sembra quasi di provare sollievo per la freschezza del luogo e non fai caso, se non per non inciampare, alle scale che ti conducono in basso, sottoterra, dove ci arrivi guardando il suolo dove metti i piedi, ma poi una volta raggiunto il livello della cripta alzi lo sguardo e la sorpresa e la meraviglia del luogo ti fanno dimenticare il perché esiste quel luogo. Tale e tanta emozione provai nella cripta della Chiesa Collegiata di Santa Maria Maggiore a Tursi anzi, per essere precisi, alla Rabatana.

Questa cripta è la parte più antica della chiesa, pare sia del VII o VIII secolo, quando si costituì l’oratorio di monaci basiliani, insediatesi in Tursi, e sul quale fu edificata l’attuale chiesa che si ritiene sia stata la prima cattedrale di Tursi. L’accoglienza è stata molto cordiale da parte di un’amabile persona, forse un sagrestano, che ci ha indicato cosa vedere fornendoci le prime notizie circa il periodo storico in cui furono affrescate le volte e della presenza del sarcofago dove era stata sepolta (precata) una giovinetta di nobili natali che era morta in giovanissima età intorno al 1850. Ci indicò, a lato, sempre sotto le anguste volte un presepe scolpito in pietra e datandolo 1550.

Nei giorni successivi alla visita, giustamente incuriosito, ho letto opuscoli, libri sulla storia di Tursi e anche ricerche su quella grande enciclopedia moderna che è internet, con i suoi motori di ricerca, per ricostruire storicamente e artisticamente ciò che avevo ammirato assieme ai miei amici in quella suggestiva cripta. Gli affreschi della cripta furono eseguiti negli anni che vanno dal 1547 al 1550 e anche il presepe in pietra è coevo. Committente fu la famiglia De Georgiis per gli affreschi della cappella funeraria destinata alla sepoltura di due giovani appartenenti alla famiglia, forse fratelli, che morirono a distanza di pochi giorni, l’uno il 14 luglio l’altro il 2 agosto dello stesso anno il 1547, in giovane età 23 e 15 anni. Non ci è dato sapere di cosa perirono, ma è sicuro che lasciarono nella disperazione i genitori e gli anziani nonni che provarono l’immenso ed inconsolabile dolore di sopravvivere alla propria prole e ciò fu, probabilmente, la causa anche dell’estinzione del casato De Georgiis. L’apparato decorativo è ricco e composito con elementi floreali, geometrici, capitelli, cartigli, finte modanature, decorazioni a grottesche e ghirlande fiorite.

Entro clipei, che decorano la volta, vengono rappresentati l’Eterno benedicente al centro e ai lati, in simmetria due Sibille, gli Evangelisti e 4 Dottori della Chiesa, in altri spazi disponibili i Profeti e in una parete scene della vita di Maria. Pare che l’autore sia stato Giovanni Todisco che completò gli affreschi nel 1550. Il presepe pare sia simile a quello della Cattedrale di Matera e si compone di trentacinque figure e forse è stato realizzato, su suggerimento dei frati Francescani Minori Osservanti, da una collaborazione tra Altobello Persio e Sannazaro Panza d’Alessandro segnalati da quel Giovanni Todisco già impegnato alla realizzazione degli affreschi della cripta del casato De Georgiis.

Ritorniamo però alla serata alla Rabatana, non senza raccomandare di visitare la cripta per ammirare quanto sopra sommariamente e parzialmente descritto. Nel volgermi per guadagnare le scale e salire al piano stradale della Chiesa mi fermai ad osservare un quadro appeso alla parete, confinante con l’arco e la volta della cripta, che raffigura L’Immacolata tra i Santi Francesco da Paola e Pasquale Baylon. Sul capo dell’Immacolata è dipinta la colomba dello Spirito Santo, alla sua sinistra Cristo e a destra l’Eterno. L’opera è firmata e datata 1745 e pare sia la più antica opera rinvenuta di Giovanni Battista Rossi. Mi chinai per meglio leggere la data del dipinto per qualche dubbio visivo tra 1845 e 1745 e notai in basso in posizione centrale uno stemma dipinto che mi colpì per i colori vivaci e pensai che fosse riferibile al casato committente dell’opera.

Era uno stemma nobiliare diverso da quello gentilizio del casato De Georgiis scolpito nel sarcofago in pietra della cripta e raffigurante un cavaliere che trafigge il drago. Si tratta della rappresentazione classica di San Giorgio ed è evidente il riferimento alla famiglia intestataria della cappella. Spesso è l’oggetto o la situazione che innesca la curiosità di approfondire un argomento originando una serie di considerazioni o di scoperte che vanno ad incastrarsi con altri contributi e quindi a far luce su fatti, della nostra esistenza, che poi rappresentano quella storia cosiddetta minore che poi altro non è che la tessera del mosaico che contiene altre tessere e che tutte assieme forniscono quella visione d’insieme che gli studiosi e i lettori definiscono, finalmente, storia.

Cosa dire dell’artista che ha realizzato il quadro dell’Immacolata se non quanto da altri investigato, rilevato e pubblicato e che per comodità si riassume. Giovan Battista Rossi inizia come pittore seguendo il solco del tracciato di Francesco Solimena, ma subisce anche l’influenza di Francesco De Mura. Vengono documentate, principalmente, solo due tele di qualità poco più che modesta e cioè la tela della Vergine tra San Francesco da Paola e San Pasquale Baylon del 1745, per la Chiesa di Santa Maria Maggiore nella Rabatana di Tursi, e il Tobiolo e l’arcangelo Raffaele del 1749 per l’altare maggiore della chiesa di San Raffaele a Pozzuoli. Si deve arrivare alla fine degli anni cinquanta del 1700 perché Rossi avvii un lento, ma irreversibile superamento dei precedenti modelli di Solimena e di De Mura, proprio con le tele per le chiese di San Ferdinando e di Santa Maria del Popolo a Napoli o di Santa Maria del Principio e della Cappella Caramanico a San Giorgio a Cremano. Un processo di lenta evoluzione, evitando contemporaneamente le più recenti preferenze, accordate anche dalla Corte Napoletana, alle tendenze neoclassiche espresse, in particolare, da Antonio Raffaello Mengs, che dal 1758 era attivo al servizio di Carlo di Borbone. Rossi con queste tele, come in altri dipinti con datazione coeva o immediatamente successiva, di medie o ridotte dimensioni, giunge a nuove soluzioni, soprattutto per rischiarata e impreziosita resa cromatica. Si impegnò per come conciliare l’eredità della passata tradizione locale, oscillante tra barocco e rococò, con le recenti preferenze in chiave classicista. La critica si è espressa indicando Giovan Battista Rossi come un artista capace di elaborare “una pittura tutta fremiti e trapassi di colore, più intensa d’un Giaquinto o di taluni francesi nel genere di Jean Baptiste Pierre”.

Il pittore napoletano ha avuto modo, in occasione di soggiorni di studio a Roma, quasi obbligati anche nel Settecento, sia di entrare in contatto con alcuni pittori allora attivi o che venivano formandosi presso la locale Académie de France, sia di visionare i grandi esempi di decorazione pittorica, tra classicismo e rocaille, dipinti in varie chiese romane da Corrado Giaquinto. Gli esiti consentirono a Giovan Battista Rossi di ottenere fiducia da Ferdinando Fuga e da Luigi Vanvitelli, in seguito dal figlio Carlo, per l’incarico di dipingere, tra il 1769 e il 1777, dodici modelli pittorici per la seconda serie di arazzi con Storie di Don Chisciotte, in corso di tessitura nella Real Fabbrica di San Carlo alle Mortelle e, tra il 1779 e il 1781, alcuni sovraspecchi e sovrapporte per due saloni al piano nobile della Reggia di Caserta ancora in costruzione. Per l’arme riprodotta nel quadro della Chiesa Collegiata della Rabatana, la ricerca è stata più laboriosa, con consultazione di testi di storia locale, di araldica e tracciando una, non sempre facile, genealogia delle famiglie notabili di Tursi o che, ormai da tempo, risiedevano ed operavano in Tursi. Sono giunto al dato incontrovertibile che lo stemma dovesse attribuirsi al casato Donnaperna, ma con differenze stilistiche ed araldiche non di poco conto rispetto allo stemma riportato, scolpito e pubblicato per la famiglia Donnaperna. L’antica famiglia Donnaperna, originaria di Milano, trasferitasi in Lucania, nel XVI secolo, con il capostipite Giulio Cesare, colonnello della fanteria spagnola, con patente del 4 maggio del 1593 del re Filippo II, si stabilì in Tursi e venne ascritta al sedile dei nobili.

Vicende successive portano la famiglia ad imparentarsi con altre nobili famiglie e ad accrescere la ricchezza e la potenza del casato acquistando terre dai feudatari di Tursi, i Doria di Genova, ed acquisendo altri titoli baronali e marchionali. Per una storia del casato si rimanda allo studio dell’autore tursitano Rocco Bruno (I DONNAPERNA, Matera,1986), dove a pagina 30 descrive lo stemma dei Donnaperna per come indicato in un diploma, redatto in latino del 7 giugno del 1651, del re Filippo IV, che riconferma le armi dei Donnaperna già decorate da Filippo II. La descrizione non ripete il blasone per come è da noi oggi conosciuto e da come è ancora attualmente rappresentato dagli eredi del casato, forse è l’effetto della traduzione dal latino che non si concilia con i termini tecnici dell’araldica. Nella traduzione: “ bande divise nella parte superiore nelle quali sovrastano quattro figure di colore rosso, fasce bianche perpendicolari con altri simili orizzontali tagliate a forma di croce col campo inferiore grigio e celeste, in quello celeste due stelle d’argento nella parte destra ed altre nella parte sinistra che brillano, in quelle che discendono da tergo sotto il campo d’oro vi sono tre gemme decorate equidistanti, arricchite da trofei militari e decorate con un’aquila nera sormontata da corona d’oro e sopra l’aquila la scritta – per il tuo valore- “Lo stemma originario, che come accennato, viene ancora utilizzato dagli eredi dei Marchesi Donnaperna (vedi internet “Agriturismo:Pagliarone dei Marchesi Donnaperna”). Si blasona: “banda di argento su azzurro – tre stelle (cinque raggi) di argento su azzurro poste una in alto e 2 in basso poste in fascia – capo di Savoia”. Stemma che si ripete in pietra scolpita, riportante la data del 1746, e in altre decorazioni su manufatti della Chiesa della Rabatana

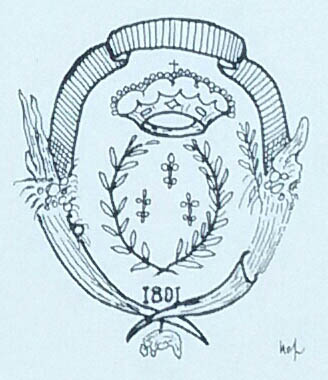

Tali stemmi sono la rappresentazione sempre dello stesso stemma e sono riferibili alla casata Donnaperna, differiscono per alcuni tratti araldici da quello raffigurato nel quadro della Chiesa Collegiata di Santa Maria alla Rabatana,ma non hanno niente che li possa accomunare a quello stampato sulla copertina del citato libro sui Donnaperna di Rocco Bruno e che gli era stato fornito, secondo quanto riferito, dalla stessa famiglia Donnaperna (vedi articolo del 23 settembre 2006 di Salvatore Verde). Tale “nuovo” stemma reca la data del 1801 ed era stato fornito, a Rocco Bruno, dal Marchese Giulio Donnaperna di Senise.

Descrizione: formato da tre rametti contornati da due ramoscelli di alloro sovrastati da una corona reale. Anche lo stemma del quadro dell’Immacolata nella cripta della chiesa di Santa Maria Maggiore presenta delle differenze araldiche pur mantenendo tutte le figure dell’originario stemma.

Blasone: “partito d’argento e di nero attraversato da una banda di rosso caricata da 3 stelle d’argento, sul capo una croce potenziata d’oro”.

La mia ricerca è stata indirizzata anche a rintracciare il probabile committente dell’opera e credo si possa affermare che fu Baldassarre, figlio di Giulio Cesare, in quanto è solo nel 1754 quindi 9 anni dopo la data del dipinto, che le terre dei Donnaperna in Tursi vengono condotte dai nipoti di Giulio Cesare e precisamente da Giuseppe Paolo barone di Colobraro e da donna Felicia Donnaperna baronessa della Calvera. L’incertezza circa l’attribuzione o il riconoscimento di uno stemma gentilizio risiede nel fatto che lo stesso non è immutabile nel tempo. Può essere suscettibile di aggiunte, come avviene quando un casato entra in contatto con altri casati o eredita feudi o titoli. In altri casi, si adotta un nuovo stemma, come potrebbe essere quello del 1801, che si distacca in modo netto dalla tradizione di famiglia per interpretare una nuova realtà, aderente ai tempi mutati, a voler quasi significare e manifestare che si è affievolito l’atteggiamento feudale medioevale. Queste nuove insegne esaltano il prodotto della terra che genera una nuova classe, non più militare, anche se ricca e potente e più vicina a quella signorilità che spesso è stata definita “civiltà contadina”. Per la variazione dello stemma dipinto nel quadro, invece, si può ipotizzare che il casato avendo raggiunto l’apice della ricchezza e della potenza, con riconoscimenti concreti da parte del re, dà nuovo smalto al proprio blasone, trasformandolo araldicamente con l’adozione di figure e colori che lo possano rendere più accattivante, più importante, più attuale e consono ai tempi.

Antonio Fotia

25 settembre 2017